风的新娘

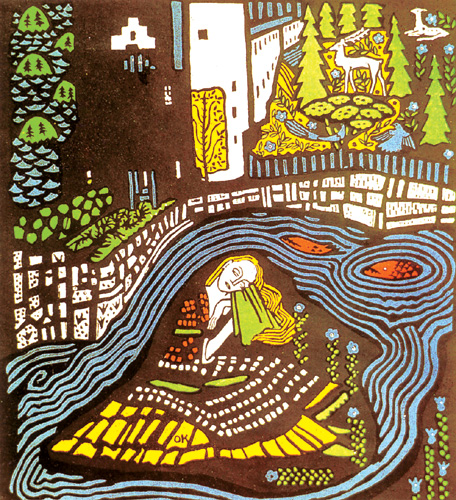

做梦的少年之二 石版画

传奇的画家必有与众不同的经历,不平凡的作品必有不同寻常的传说。这在表现主义画家奥斯卡·柯克希卡(OskarKokoschka)那里可以得到验证。这位充满故事的画家,于1886年3月1日出生在南奥地利多瑙河畔的小镇珀希拉恩(Pochlarn)。3岁那年熏柯克希卡全家跟随身为金银匠的父亲迁往60公里外的繁华都市维也纳,这次迁居,对柯克希卡有着非同凡响的意义。1905年,19岁的柯克希卡顺利地成为维也纳装饰艺术学校的公费生。这是以实用美术为主要教学内容的院校,据说校方与当地颇有名气的负责生产销售各种产品的“维也纳工作室”关系密切。来自维也纳工作室的设计项目,不仅为年轻的柯克希卡提供了小试才华的机遇,而且对于在四兄弟中排行第二、有义务分担家庭经济的柯克希卡来说,也带来了便利的挣钱渠道。1908年,柯克希卡出版了他的处女作《做梦的少年》,这是一本包括8张石版画的小型画册。1909年,柯克希卡投师于现代建筑运动的先驱阿道夫·罗斯(AdolphRoos,1870—1933年)门下,并在其帮助下于1910年前往柏林,任职于著名前卫杂志《狂飙》(DerSturm),为刊物撰稿并创作版画插图。在留居柏林一年之后,柯克希卡返回维也纳。1912年4月,他在维也纳认识了号称“维也纳之花”的阿尔玛·马勒(AlmaMahler熏1881—1964年),故事从这里开始。

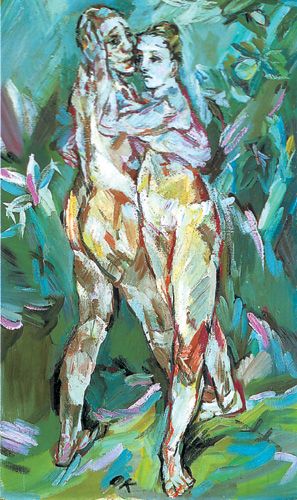

相爱的两个人

双人肖像

作为故事的最高潮,是柯克希卡于1914年创作的油画《风的新娘》。在富有鲜明个性和充满表现主义气质的画面上,柯克希卡表达了他内心深处狂飙般的感情。这件高181厘米、宽220厘米的大幅作品,现藏于巴塞尔美术馆,作品见证了柯克希卡与阿尔玛的浪漫往事。画面正中横卧着的一对男女,分别是故事的男女主人公。他们的身旁,是旋风般的气浪。柯克希卡用宽阔、粗壮而旋转的笔触,渲染了狂风带来的视觉震撼。五颜六色的调和混用,特别是穿插其间的白色,从不同的角度投射出柯克希卡在内心深处的激动、惶惑与不安。位于画面中的人物,尽管从构图关系上看,是一种相对稳定的状态。但由于画面的特殊效果,在旋动的笔触下自然产生的运动感和不安定感,使得画中人物连同整幅作品一起笼罩着且喜且忧的骚动。空间透视,在这件作品中并不是一个主要的内容。恰恰相反,柯克希卡不断地利用笔触造成的旋转线来打破读者视觉中的常规空间,并以此突出和强调画面的眩惑感与震撼力。画面边缘处的蓝色等冷调子的大面积使用,以及围绕在人物四周的红色等暖调子的支离破碎的细线,在视觉的反差中陈述了画面的主题——《风的新娘》犹如一场甜蜜的梦,它美好、却有点遥远;它不安定、却充满了诱惑。

马勒肖像

除了《风的新娘》,柯克希卡在作品中多次描绘过这位魔女般的阿尔玛。比如,现藏东京国立近代美术馆的《阿尔玛·马勒肖像》(1913年)是阿尔玛的半身像;现藏斯图加特国家美术馆的《穿蓝衣服的女人》(1919年)是先托人制作了仿阿尔玛的人偶,后以人偶为模特而绘制的。柯克希卡也有一些作品,描绘的是他跟阿尔玛的“合影”。比如《双人肖像》(1912年)、《相爱的两个人》(1912—1913年)等。在创作《风的新娘》之前,柯克希卡还描绘过一张素描草稿。素描中的人物姿态跟完成后的作品大致相仿,然而在画面的情绪上却截然不同。这是因为《风的新娘》的创作,断断续续拖了比较久,而柯克希卡与阿尔玛的感情,在不安定的状态中始终没有明确的答案。《风的新娘》于1914年在慕尼黑首次展出,次年为汉堡的收藏家私人收藏。再后来,它在1937年慕尼黑的“颓废艺术展”上受到过批判和嘲笑。而今,它作为柯克希卡的重要代表作品,被巴塞尔美术馆誉为镇馆之宝。

柯克希卡在跟阿尔玛度过了3年没有结果的热恋之后,于1915年投身行伍,他把用《风的新娘》换来的钱购买了马匹和装备,加入了通常只有贵族才可以加入的奥地利帝国精锐骑兵连。后身负重伤,于次年结束军旅生涯之后,他先后在柏林、德累斯顿、维也纳、布拉格、伦敦等地居住。1936年与捷克籍的奥尔达·帕可夫斯卡(OldaPalkovska)结婚。1980年2月22日,柯克希卡在瑞士的蒙特鲁逝世,终年93岁。(本文所配图片均为柯克希卡作品)