主办:《美术天地》编辑部

承办:上海嘉雨文化发展有限公司

策展人:谢海

被误读的80后

文/谢海

20年后,或者10年后,或者三、五年后,我们现在了解的所谓80后是个什么样子?这是一个80后的后生在2007年底问我的一句话。

如果我们还在讨论80后的艺术家或者他们这代人“缺乏责任感”、“不囿于传统”、“叛逆”等等特点,那么,很有可能就会背离了我们将要深入分析的重点。因为,我们一开始就戴上了有色眼镜,用不在同一个语境中的评判标准来辨别一件事物。比如我们常说80后“叛逆”,那么,我们是否扪心自问过他们为什么“叛逆”?“叛”了什么样的“逆”?我们天天嚷嚷着创新,跳出传统,他们为什么就不可以“不囿于传统”,他们与传统的不同怎么就成了“缺乏责任感”?原因大抵只有一个,就是他们还年轻,他们应该按照通常想象中的那样,把基础打打好,但基础又什么时候是个头呢?

出生于上个世纪80年代的年轻人已经越来越成为这个时代的宠儿,他们不为世俗所困扰,独立独行;他们有自己的文字和语言(网络用语),有自己对事物的评判标准;他们反对别人说他们是生长在蜜罐里的一代,他们认为他们是最有包袱的一代;他们对以电脑作为媒材的虚拟空间有着不一般的痴迷和依赖,他们认为只有这样才能远离虚假和不必要的尴尬。他们认定的很多东西是我们认为不可以的,他们说,这就是代沟。其实,所谓的代沟就是我们一厢情愿地把80后的艺术家还看成是个孩子,是个嫩头青,就像多少年前我们被我们的前辈所认为的那样。

80后的艺术家生活背景与我们不同。他们出生的年代是激情流溢的年代,是理性回归的年代,所以对于从80年到89年的激烈的文化思潮是一种在场却未能参与的状态。他们开始记事时是中国计划经济转向市场经济飞速发展的90年代,他们还没弄清楚“下海”是怎么回事时却理解了“下岗”一说,在高楼大厦的阴影中知道了进城打工、出国留学……他们在这个世纪初的艺术类院校扩招中走进象牙塔,他们知道要尊敬老师,还知道要尊敬老板。

成长经历告诉80后应该如何生存,他们对话又不想和对方见面,所以他们用QQ、用MSN;他们的心思、观点想让别人知道,于是有了博客;他们甚至懒得出门买东西,因为他们几乎人手一张支付宝。社会问题和政治问题,他们是不关心的,他们关心的是 “娱乐”和“恋爱”。所以,80后的艺术作品中看不见那些政治、历史、乡土情怀,而大多是“游戏”、“网络”、“爱情”和“自我”,他们极力回避深度和沉重,他们用活泼、叛逆、搞怪等等鲜明的艺术语言诠释着眼中的这个世界。

我所了解的80后艺术家有人颓废,有人积极,有人恶搞、怪异,但他们的作品不外乎孤独、寂寞、多疑、奇诡的表征,在他们顶天立地的作品面前,尚未细看画面,已感到一种震撼和冲击。大体来讲,看似杂乱无章实则杂糅了众多经典元素和集体记忆的80后艺术家的作品,朴实与浪漫、粗俗与圣洁、怪诞与写实,层层叠叠地记录了他们身上积极的创新精神,从中也可以看到后信息时代人们对自身存在的拷问,以及对艺术生存方式、文化困惑的思考。

80后艺术家具备了成为新时代代言人所有必须拥有的技术(良好的教育背景)、时间(宽松的创作氛围)和物质(艺术市场的向好)条件。我的意思是说,我们尚在难以判断他们的状态是否合理时,他们能否回答自己怎样成为一个文化精英或者文化英雄。

刘国松曾经说过“先求异、再求好”,而80后的艺术家却因为骨子里“不安于传统”的特点与一个成功艺术家的选择有着惊人的相似性,他们一开始就与众不同,他们肆无忌惮地用自己熟悉的语言倾泻着快乐、痛苦、忧伤、真诚和虚伪。在艺术产业化的当下,在艺术界疯狂制造速食面的时代,80后的艺术家没有被同化,他们的艺术创作依然故我,守住了艺术真诚的起码底线,从而让“过于张扬的自我让他们没有责任感,缺乏对社会的参与”等等看法显得不那么耀眼。

80后艺术家至今并无多少话语权,最多也就是一些在自画自说类的文章里谈谈一些无关痛痒的看法。但由于他们的外语能力、学院教育和当下传媒业的发达,使得他们在读图时代的今天游刃有余——他们用作品说话,挥洒自如、轻描淡写、从容应对来自理论界的困扰。比如我们常看到有人指责80后艺术家作品中有过多的自恋情结,而实际上,他们作品中的场景和人,宣泄或者替代了观众不可能实现的一些梦想。这正是80后艺术家作品一个最直截了当的特点——制造梦幻。

当然,想成为文化精英或者文化英雄,一个先决条件是必须端正艺术和商业的关系。如今,老百姓的投资方式极为丰富,艺术品收藏只是其中一个选择。再一厢情愿地感叹纯艺术创作,其实就是一种矫情,那么,80后的艺术家应该如何面对来势汹涌的艺术市场呢?在一个文化精英或者文化英雄被确认之前,成功与不成功,是以作品的好坏来分野的,而不是以你拥有的财富多少,艺术家的成长不是小说般美好,不过,这是一个另外的话题。好在我们的艺评人、收藏家已经陆续认同了80后的艺术创作有着深刻的意义,这已经足够了,因为80后艺术家的作品在商业之外,也有人生况味在。

如果80后艺术家已然成为一个文化符码,我们所要做的不如继续去关心他们的作品,少一点质疑,就像我们在多年前所遭受的质疑一样,彼此肯定是有误读的。

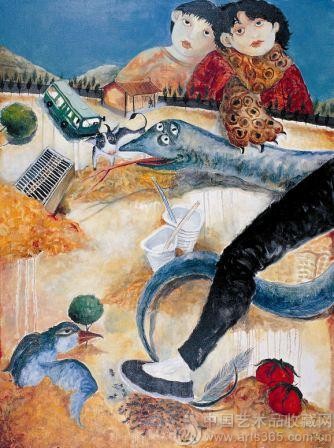

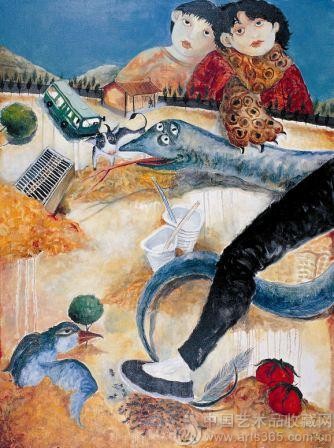

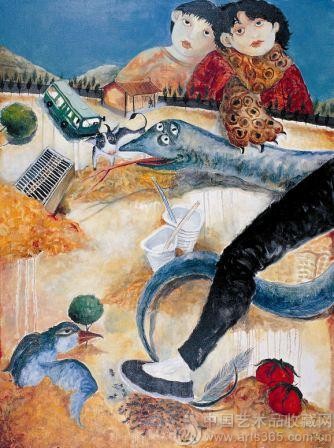

刘冰 四月的记忆 布面油画 130cm×97cm

余洪波 致幻的森林里无数的矮子 水墨纸本 240cm×180cm

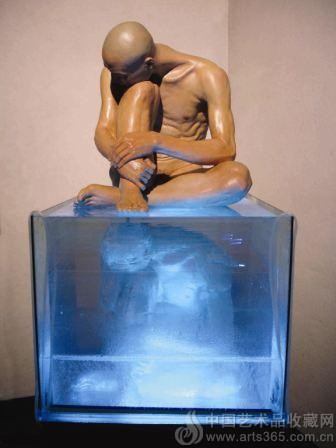

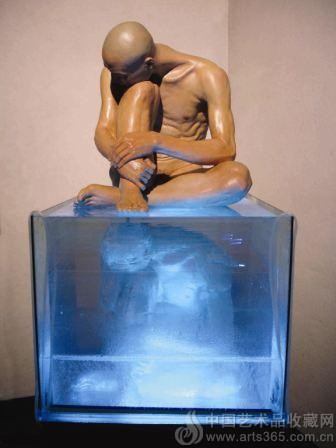

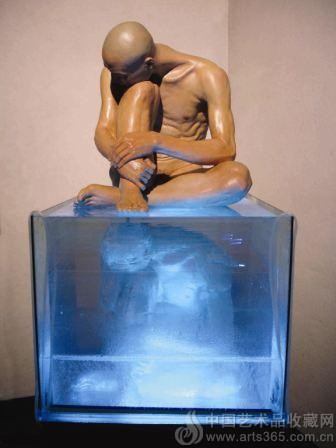

张海鹏 沉淀与升华 雕塑 190cm×60cm×60cm