春去秋来的西泠拍卖,每每集结各方藏家之珍匮秘籍;数千艺术佳构,宛若璀璨群星,汇成绚烂而又神秘的历史银河。从清季民初海上画派的虚谷、任伯年、吴昌硕,立志于中西融合的高氏兄弟、林风眠、徐悲鸿,民国中期推崇复兴国画的黄宾虹、齐白石、张大千、吴湖帆,到新中国画坛的各地域流派,2011年西泠秋拍近现代书画正是循着历史的轨迹,逐一聚焦于这些星辰最闪耀的时刻。

一、海派前期

“海上画派”的兴起,在中国画由古典传统向近现代形态转变的过程中具有特殊的意义,堪称“海上三杰”的虚谷、任伯年、吴昌硕,虽风格迥异,却又各领风骚,先后将雅俗共赏的海派前期的绘画艺术推向新的高潮。

虚谷的绘画,以蹊径别开、冷隽奇峭的艺术风格,在近代画坛上独放异彩。由于其独特的艺术生涯,生前创作作品本就不多,又因“其性孤峭,非相知深者,未易得其片纸也”,故传世真迹更少。《花果图》乃是一幅极为难得的传世佳作,百年来寓藏于苏州某寺庙之中;富华、蔡耕曾于文革期间觅得此画,并将之收录于其编纂《虚谷画册》;此后亦被多次出版。《花果图》中,疏枝交柯的松梅瓶壶,用笔或枯或润,简练苍劲,点上白梅红蕊,甚是雅致;红黄白三种果蔬,则以淡彩施就,清新活泼;花果间在造型上既具有狭长与团块的形式对比,简淡而富于变化的色彩节奏,在意义上又不失雅和俗的有趣观照;陶瓶底部背后露出的那一小段卷云式的佛尘如意头,亦非无心之笔,一方面其与最前端的红柿子遥相呼应,自然地拓展了画面空间,另一方面又不露痕迹地暗合了此画正是作予“鉴中老和尚清玩”。佛门的玄机禅理,在此化为虚谷的简笔妙墨与隽永意境,恰逢岁寒之际,犹值得各大方家细品个中。

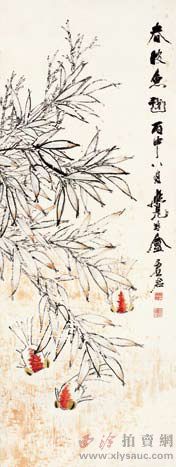

虚 谷(1823~1896) 春波鱼戏图

设色纸本 立轴 1896年作 131.5×49.5cm

出版:《清末民初书画艺术集》封面、P172,国立历史博物馆,1998年。

除了梅花与佛手,“春波鱼戏”亦是虚谷一画再画的主题,尤其是其晚年之作,画得静气逼人。正如这幅作于丙申八月的《春波鱼戏图》(1896),由上向下交错曳斜的夹竹桃,几乎占据了大半幅画面。右侧枝叶疏处,一泓清水,悠悠而来,三尾金鱼在清浅水波中轻灵地浮游着。大片淡墨枯笔写就的夹竹桃叶,与边款的题词如出一辙,运笔多侧锋逆锋,多飞白抖笔,清雅有神;更与鲜红缀顶的金鱼相照,映得水面春光融融。如此恬静平和之气,很难想象这是老和尚在生命的最后几个月所为,若非在修行中达到了湛怀息机、万缘俱寂的境界,又岂能以春水游鱼而领略到宇宙间的静谧之音,从一微尘而思接大千世界呢?

虚谷一生中有二个忘年小友,其中之一即为比其年轻17岁的任伯年。二人订交约在1870年春的合作《咏之先生五十岁早朝像》之前。当时的虚谷已负盛名,对刚至而立之年的任伯年来说,在前辈所作的肖像上补画随从及景物,不仅是种荣幸,更是切磋学习。虚谷源出于石涛、扬州画派一路的画风,无不使尚沉浸在宋人、老莲、任熊、任熏工笔画风中的任伯年大开眼界。他渐在生宣纸上探求着勾勒与点染相参的写意花鸟,尝试以石涛之笔法与任熏拉开距离。其1872年冬天所作的这套《花鸟四屏》,即为他从同治到光绪初年间,由以工带写渐到工写相溶这一艺术转变期的代表之作。

如果没有在1877年认识高邕之,任氏兼工带写的风格或许还将持续得更久些。然而正是虚谷的这另一位忘年小友,将任伯年引入了八大山人的画境,从而令其领会到“悬腕中锋”之道,后又从新罗山人处悟得用笔用墨当“如公孙氏舞剑器,浑脱淋漓顿挫”之妙理;终得笔法大进,以前刚劲有余而含蓄不足的钉头描渐次收敛,慢慢过渡到游丝描,笔势渐趋奔逸,脱离了任熊、任熏的笔墨而飞跃到一个新的阶段。《春江水暖图》作于1884年,正是任伯年思想最为活跃,艺术上甄于炉火纯青的年代。这一年,他摹写了更多的青藤白阳笔意,勾勒与点染、墨笔与没骨相结合的小写意作品已达尽善尽美。在此幅画中,数枝斜偃的桃花自右上方向下倾出,树枝以极富行草书意的笔法一气呵成,破墨点拓的树瘤疤构,没骨黄绿的枝端新叶,饱含水分的粉色桃花,清新淡雅,娇嫩妍艳;淡墨涂写的背景中尚存几分早春寒峭,而疏疏的芦草已泛出嫩黄绿意;画面下方大片留白之中,一对鸳鸯浮游波上、顾盼水际,好不悠闲;虽未曾题诗,却俨然是一幅“春江水暖鸭先知”、“只羡鸳鸯不羡仙”的诗意画面。

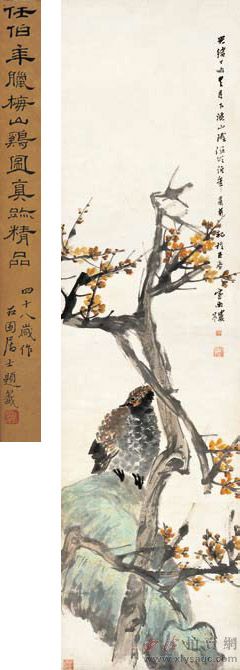

任伯年(1840~1895) 腊梅山鸡图 设色纸本 立轴 1887年作 150×40cm

说明:钱镜塘旧藏。张石园题签。

与早春桃枝相比,《腊梅山鸡图》(1887)中的寒冬梅干则显得更为老辣多皴,沿循浓淡相间、枯湿多变的墨迹或能感受到其起笔运转的疾速与自如;山鸡仅数笔写出,却神情毕肖,寒瑟之样、生动形象;顽石则以淡墨、硬毫、破锋画出体积感,受光部施染浅翠,而过渡之处的暖色调恰又与山鸡顶脊部的金羽,以及绽放于枝头的黄灿梅花互为映照。整体构图奇峭新异,一梅、一禽、一石皆立于长帧立轴的下端,上空一片留白,令人更神往于其香远溢清之境。据说任伯年为感谢古香室笺扇店当初的知遇之恩,故此每年冬十二月均住在古香室留月山房为其作画。此作即为其中之一,曾为海上著名大藏家钱镜塘旧藏,由上海画院画师张石园题签。

至于任伯年的人物画,向来为世人交首称赞,独步晚清画坛。其晚年之作《桃源问津图》(1890年)画一渔翁舍舟登岸,走在遍布老林的崖间山道,欲探桃花源的入口却遍寻无路。只见满幅奔逸笔触信手写来,却狂而不乱,其皴法、线描统一于用线,动感十足的山林皴法与流畅平直的人物线描形成动静繁简的对比,所以主体人物更显突出,渔翁茫然之神呼之欲出。加之在构图中,人物被置于视平线之下,使得画面空间开阔深邃,更增加了苍茫气氛。这样的布景配合人物情绪恰到好处,使得情景融合无间,岂不正应了宋人谢枋得的那句“花飞莫遣随水流,怕有渔郎来问津”中的诗情意境吗?

正是从1890年起,任伯年的健康始每况愈下。而在此三五年间,他与吴昌硕的关系反倒更加亲密起来。吴常去任家研求画理,亦师亦友,互为探讨;任亦多次赠画,并启发吴发挥在书法篆刻上的所长,“以篆隶写花,草书作干,变化贯通,不难得其奥诀也”。自此吴勤于作画,几乎有一日一进阶的飞跃。至吴昌硕60岁时(1903),他已经在大写意花卉领域“独树一帜”。是年,他开始自定义润格,这既是其艺术自我肯定的体现,亦是其决定以艺术家终其余生的一个表示。

《三千年结实之桃》乃吴昌硕绘于1906年,取其桃树、巨石祝寿之意。画中凌空绘桃一株,数枚硕大嫩桃挂于梢间,枝干穿插生动多姿,翠叶钩筋如草书飞扬,巨石玲珑如篆笔苍润,色彩丰富浓郁华滋,不仅令人想起缶翁常题在桃树边的诗句:“灼灼桃之花,赪颜如中酒,一开三千年,结实大于斗。”若从此作观之,其时吴的笔墨已趋成熟,风貌自成体格,章法构图的大开合与大斜角法亦已形成,题字也与画面相得益彰而成为有机整体。吴昌硕终在赵之谦、任伯年等前人的基础上,以书入画、以印入画、以金石气入画,将写意花鸟画推到了登峰造极的地步,由此开创了融诗、书、画、印为一炉的海派文人画风新境界。

吴昌硕(1844~1927) 东篱佳色图 水墨绫本 立轴 1915年作 131×41.5cm

出版: 1.《中国近现代名家书画萃集 南北画坛》P20,上海书画出版社。

2.《浙江四大家》第三集P86,西泠印社出版社。

说明:长尾甲题盒盖。

《东篱佳色图》作于1915年,正值吴昌硕的创作臻至最高峰时期。他用焦墨在绫本上以中锋慢速写出菊瓣,线条犹显凝练遒劲,伴以浓淡腴润的墨叶,篆籀笔法钩出花茎叶脉,深得纯朴沉厚之趣;对角墨菊仰俯相照,间以篱笆草草相连,构图上形成极具张力的弓形之势;大片留白之中,上题有谐趣之诗:“赏花螃蟹满堆盘,眼见秋英不解餐。每笑老夫甘寂寞,一枝写出自家看”,下钤印“归仁里民”,正是身居喧嚣都市中,才会如此神往悠然东篱下的惬意生活吧。此幅画作由吴的日本故友长尾甲于1921年题签。据悉,长尾甲曾于1922年在日本出版了《缶庐墨戏》,可以想见,正是在编书之时,他借机将缶翁墨宝从珍藏木盒中取出观展、题签,“聊以慰渴想”往日那段朝夕过从、谈艺论文的忘年之谊罢了。

吴昌硕的绘画,令异域人最感兴趣的,除了笔法,应该就是用色。而其画中最为泼辣大胆的用色,莫不过国色天香。《翠豪夜湿天香露》(1917)中的牡丹以极透极润的西洋红与杏黄层层点拓,与饱含水分、浓墨勾筋的墨翠叶片互为映衬,鲜若欲滴;一丛水仙低踞其下,色浅丽清;数株赭石枯藤破翠而出、扶摇直上,遥对左侧的顶天墨色长题,撑住全幅之气势,真真好一幅群芳争妍、活色生香的华章之奏。吴昌硕敢于大刀阔斧地运用大红大绿对比色,又能够巧妙地以色助墨,以墨醒色;在追求色彩夸张的同时,亦不忘色彩的微妙变化,使得画面效果强烈而不刺激,颇具古朴浑厚之趣;此等用色方法,取之于民间绘画,反而一改文人野逸淡雅之道而自创格局,甚至与同期西方现代主义野兽派的色彩论有着异曲同工之妙。

吴昌硕常与友人论及,其金石第一,书法第二,花卉第三,山水更居次。实乃谦虚之辞,他虽少有山水之作,亦不乏妙品存世。这件他于己未年(1919)夏季所写的《山村雪霁图》,其山石、悬崖、屋舍皆用枯笔勾线,两三苍松古木微带篆意,淡墨略施于天空、池水与山头背阳处,构图单纯极简,以衬雪山空灵之境。明清以来,山石皆重皴斫,而吴氏此处画法,以枯湿墨相破、行笔苍劲,却不论皴法,而更长于用“气”,所谓“苦铁画气不画形”。或许恰恰是舍弃了形的羁绊,吴氏绘画才步入了“意”的殿堂。究竟蕴籍何意呢,从题款或可了然,“大雪封山鸟不鸣,悬崖瀑布冻泉声。我来入定白双眼,欲证画禅心太平”。

二、中西融合

正当吴昌硕在上海革故鼎新的20世纪初,年轻一代的莘莘学子在“中学为体,西学为用”论调的影响下,兴起了一股留学潮。甲午战争之后,日本因明治维新而成为东方取法于西方而自强的榜样,赴日留学约在1896到1914年之间达到了最高峰,例如陈师曾、何香凝、李叔同、高剑父、高奇峰、陈树人、关良等均曾先后到日本求学。其后,亦有越来越多留学生到欧美学习,以便更直接地学习西方艺术(林风眠、徐悲鸿等于“五四”前后留学于法国)。约从20年代起,陆续海归的留学生们,又再次投入到新文化运动的热潮中,并以启蒙、教育之名,在中国这片古老大地上广泛传播西方绘画。如果说,海上画派所兴起的金石风与世俗风,是艺术家们在清末年间书画商业化的挑战来临之际,所做出的应变之法;那么伴随着留学潮接踵而至的西方绘画,对当时整体上萎靡的中国画坛来说则是更严峻的挑战。

高奇峰(1889~1933) 月下枫猴图 设色纸本 镜片 1925年作 89×38cm

说明:李寿庵上款。

最先提出变法革新来应对中国画危机的,正是赴日归来的广东高氏兄弟,高剑父、高奇峰。受日本画融合东西绘画的启迪,他们亮出了“折衷中西,融汇古今”的中国画改造方案,由此创立了“岭南画派”(“折衷派”)。高奇峰这幅1925年的《月下枫猴图》正是其盛年得意于“天风楼”,也最具有岭南风采的作品。画中的猿猴形体结构准确,五官刻画精微,形象栩栩如生;枫树枝干也不乏结构、浓淡和虚实变化,显示出很深的写实功力;猴身上毛茸茸的质感源出其兄师承岭南居廉的独门“撞水”法;而月下的淡墨空间又颇富日本绘画的浪漫诗意。高奇峰由于中年英落,一生作品不多,存世量极少,在市场上极为少见。更有意思的是,此画上款人为广东国画研究会的李寿庵。据此作旧藏方壶阁主人鉴定考,因李属猴,故以此赠之。而正是在创作此画的同年同月,1925年9月,广东国画研究会创立,并就此与“岭南画派”展开了将近一年的“新旧国画”大论战。一般认为,其两派的关系是敌对的。而此画的出现则提出了反证,两派之间的壁垒是否并非泾渭分明;又或者说,两派的激烈论争可能反而促进了不同流派之间的交流与互补,促进了各自的发展。