庆祝香港回归祖国20周年

关山月美术馆建馆20周年系列学术展

潘天寿

潘天寿,1897年3月生,1971年9月卒,浙江宁海人。潘天寿原名天授,字太颐,号寿者。生于浙江省宁海县冠庄村,自幼在家乡冠庄西山的雷婆头峰学校上学,后入浙江省立第一师范学校接收新式教育 。

1923年春,由师友介绍到上海民国女子工校教绘画课。同年夏,兼任上海美术专科学校中国画系中画实习课和中画理论课。结实吴昌硕、王一亭、黄宾虹、吴茀之、朱屺瞻等人。与吴昌硕相识并受其戒勉,影响了潘天寿艺术风格的转向;他开始收敛肆意挥洒的粗野画风,花鸟学吴昌硕,山水学石谿、 石涛;但又迅速脱开,博采众长,努力探索自己的风格。1924年,编译《中国绘画史》,是民国时期重要的美术史教材,并于1926年在沪出版。

1928年,杭州国立艺术院成立,潘天寿出任教授,此后十年,潘天寿一直定居杭州,这是他一生最为平静的一段时间。他的绘画在上海任教时期主要收到吴昌硕的影响,定居杭州任教之后,开始脱离吴派的风格,开始形成他自己独立的艺术风格。

1937年10月,日军逼近杭州,杭州国立艺专开始撤退,潘天寿也与张振铎一起西行去,几经周折到达昆明的国立艺专新校址。在大后方,潘天寿继续专注他的国画教学和创作。1944年,潘天寿被任命为国立艺专校长,直到1947年辞去行政职务,专心致力于艺术创作和教学。艺术技巧上已经脱离了初创 时期的生硬,进入了凝练、和谐的境界。这时期他的花鸟、山水、人物开始打破界限相互结合。画面 上,开始出现大块单纯的石头,布局上也呈现他晚年成熟的方式。

建国后,国立艺专改名为中央美术学院华东分院,中西画合并成绘画系。潘天寿任民族美术研究室主任,与吴茀之等大量收购、鉴定古代绘画,充实了学院收藏,为教学提供了直观的材料。在新的文艺方针的指导下,潘天寿开始表现新中国的风景,着力表现多娇的江山。1959年,中央美术学院华东分院改名为浙江美术学院,潘天寿出任院长,他不遗余力地推进中国画的发展,在全国高等学校文科教材的会议上曾提出国画应分“山水、人物、花鸟”三科学习意见,得到了上级领导的首肯。从此逐渐形成全国性的分科教学局面。1962年,在素描教学讨论会上,潘天寿主张摒弃以明暗素描作为中国画教学的基础训练,加强写生、临摹和默写的训练。

1966年文革开始,潘天寿被诬蔑为“学术反动权威 ”,遭受迫害。1971年9月5日含冤离世。

作为坚守传统而又能“师古而不泥古”的艺术家,潘天寿终其一身开拓中国画的笔墨语言与构图范式 ,最终形成了自己独特的艺术风格。

正如郎绍君先生所言:“潘天寿是把传统绘画推到边界险峰的大师……在大气磅礴的奇险造境上确立的自己。”潘天寿最得意的两方印“一味霸悍”和“强其骨”就显示了其对用笔的重视和理解。早在上世纪20年代,潘天寿就受到吴昌硕、经亨颐、李叔同三位在金石书法上面造诣尤深的师辈的熏陶,临习汉魏碑刻,以书法的强劲笔力入画,造就了刚劲、老辣、挺 拔、古朴、圆笔中锋、平稳方正的线条。在位置经营、布局构图方面潘天寿追求险、奇、霸悍。他在画中大量运用方形,三角形,在平正中寻求气势与变化,充满趣味,一改传统国画构图上的程式,往往给人耳目一新的感觉。潘天寿多以方形体势入画,粗笔大墨勾勒,内部的皴擦较少。

美术教育家姜丹书评论潘天寿的艺术成就时曾说他: “ 特长国画山水、花鸟,粗中有细,亦古亦今 。笔不嫌其粗, 纸不嫌其大, 悬腕疾扫, 若有千钧力量。秃笔焦墨, 干湿并施, 浓淡相烘, 神韵焕发。他的选景构图, 本于写生, 而自为洗练, 剔芜存精。于古人取法于八大、石涛, 于今人受益于吴缶庐、经颐渊。实以其天才高, 吸收力强, 故能集大成而独树一帜。”(姜丹书, “浙 江师范学掌及第一帅沁学院回忆录”,收入《姜丹书艺术教育杂冶》,浙江教育小版礼, 1991)

潘天寿说:“中国画以意境、气韵、格调为最高境地”。潘氏的意境说主要体现在他对“静美”境界的独特见解,他提出:“人类对于美的欣赏,先由动美而后到静美。因动美浅,易了解;静美深,难体会”,“中国画意境求静,气韵求动,是静中有动”。“静美”的概念解释了绘画静止与自然、生 活、人的意识无时不刻的运动的结合,以静止的空间形象表达宇宙万物的律动。

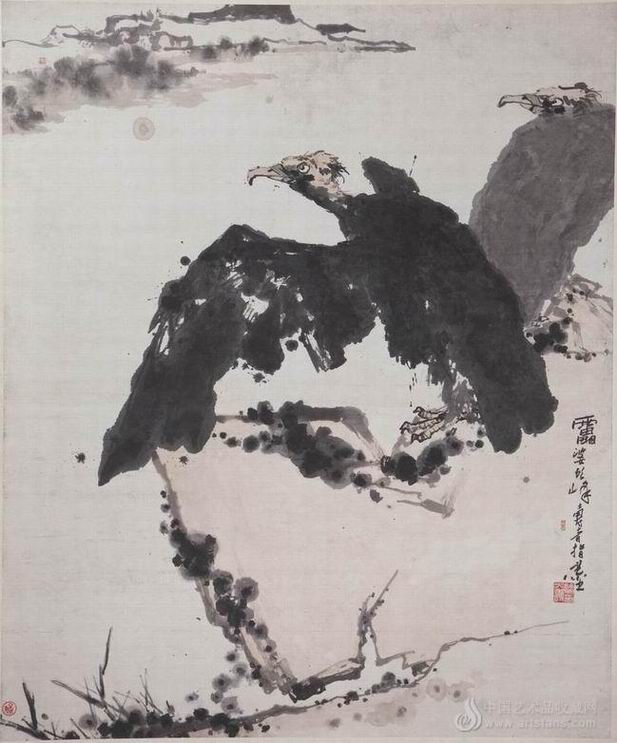

潘天寿《秃鹫图》

潘天寿《秃鹫图》

立轴纸本设色176.8cm×146cm年代不详 广东省博物馆藏1959年

潘天寿对于秃鹫鹰隼题材的偏好实际上源自于画家自己拾趣,潘天寿崇尚自然届荒寒野性、雄强霸悍 之美。从“不雕”、“强其骨”、“一味霸悍”,等印章中就可以看出他的心迹流露。

右边的鹫身全用淡墨平涂,墨色层次相生,一片画机,淡而弥永。孑然矗立,雄傲不凡。左边的秃鹫呈现展翅状,仿佛欲腾起而飞。潘天寿在这只鹫身上用的墨稍重,依然以平涂为主,其中穿插飞白和 干笔的表现,加上几憋疏散的羽毛,显得粗中有细,虚实相生,颇得“裴楷颊上三毛“的妙趣。鹫首 的刻画尤为出彩,潘天寿运指代笔,线条粗放刚毅,勾点之间尽显画家胸中的壮气。下面的巨石用粗线条的轮廓勾勒,施以淡墨平涂,随性点上苔点,妙趣横生。巨石以方形构图,这是潘天寿对中国画构图的一大贡献,打破了传统山水画山石三角形构图的局限性。花鸟和篆刻艺术中借取了立势和布局之法,进一步发展了南宋院体山水、明代浙派的截景山水图式。在近景山水中,他以篆刻、碑版入画 的特长也籍此得到了舒展。近景多为大物,因此潘天寿多取清空淡荡之趣,略去繁杂的细节,刻意张扬笔性,抒泄性灵,将个人的书法修养成功地融入山水画创作。

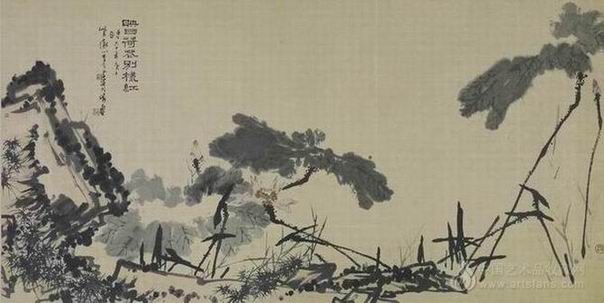

潘天寿 《接天荷叶图》

潘天寿 《接天荷叶图》

镜心 纸本 设色 137.5cm×272.5cm 1960年

浙江省博物馆藏

古人曾有“用笔如铁,泼墨如潮”之谓,这句话用来概括潘天寿的笔墨风格,尤为合适。这幅画展现了潘天寿泼墨画法的功力,他的泼墨不仅面积大,而且具有“厚、重、平”的特点。他在《听天阁画 谈随笔》中谓:“泼墨要在平中求不平,不平中求大平”。“大平”道出了潘天寿对泼墨形式感与整体性构图对理解。大面积泼墨的荷叶题材的作品最能体现潘天寿墨气,在《接天荷叶图》中,潘天寿 用泼辣豪放的大笔触描绘了半虚半实的荷叶,富有节奏韵味的浓淡墨中点缀着随性的叶茎,妙趣横生 。

在构图上,此画不同于潘天寿常用的四边形构图,而是多以三角形入画。画面左边是用浓墨勾勒的山石,线条霸悍,力透纸背。潘氏以极简的大线条画的岩石,仍然有千钧之重,是所谓“画石须画石之骨,骨立而气自生”。山石层次以平行直线层层叠重,方折直接呈直角,然而,潘氏将此石翻转截断 ,使其呈三角之势。画面右边从底部出一斜枝,将画面分割成三角形,左右相呼应。此乃是潘天寿构图的精妙之处。

推荐关注:

www.artsfans.com 网站母亲节、文化节、艺术节。

爱的传播,真诚的公益。有奖征稿,公益发布、公益展示。www.artsfans.com

中国艺术品收藏网 中国文化传媒平台的--绿色文化学--当代文化学

中国艺术品收藏网 中国文化传媒 中国当代艺术馆 www.artsfans.com

2016年艺品特卖-01--中国艺术品收藏网购物中心--藏家乐--艺术粉丝

关注艺品特卖。www.artsfans.com

艺术粉丝(www.artsfans.com)征集收购名家字画。

[心]内核动力无限的网站,欢迎等待您的关注;请您不要错过参与的好时机。

当代文化学因时代发展会拓展当代的内涵。研究当代文化学对人类和自然的生存、进化、进步、发展有意义。

关键词:仁爱,道德,仁政,大同,为人民服务,改革开放。

关键词:--道义--当代-竞合--融合--包容。

中国艺术品收藏网专稿 作者:孟泽盛 2010-04-12 10:27:57