16.鹿苑传教

释迦牟尼成佛后,即从事说示传教。他知道曾追随伺候过他的五名侍从,其时正在贝拿勒斯鹿野苑中力修苦行,正待化度,便前往鹿野苑。

在鹿野苑中,释迦牟尼向憍陈如等五人说法道:欲求大道应防止两个极端,一为享乐纵欲的生活,这是堕落,一为禁欲的苦行生活,这是痛苦。避开这两个极端,行于中道,能导致智慧觉悟,即可修“八正道”,脱出生死的苦海。五人听后,顶礼拜服。他又向五人说了生灭四谛之法,憍陈如等五人便皈依了释迦牟尼,同时被度为比丘,成为最早的信徒。

他们遵循释迦牟尼倡导的正道修行,不久就修成阿罗汉果。[阿罗汉是小乘佛教的出世圣果,已了脱生死,不再来三界受生,故亦无灭。

17.佛陀收徒

此后,释迦牟尼一直在印度北部,中部恒河流域一带传教,广收弟子,建立僧团,奠定了原始佛教的教义。

几年之间,释迦牟尼先后度化了波罗奈斯国的王子耶舍,专修事火外道并甚有名声的摩诃迦叶等多人。在摩揭陀国王舍城,国王频婆娑罗及其子阿阇世也先后皈依了佛陀,在舍卫城,拘萨罗国王也皈依了佛陀。释迦牟尼弟子甚多,相传有五百人,其中著名者有十人,即摩诃迦叶、舍利弗、目犍连,须菩提等十大弟子。

众弟子乞受戒法后,皆独行用心,勇猛精进,正心诚信,不会放逸。并常云游四方,慈悲教化,普渡众生。

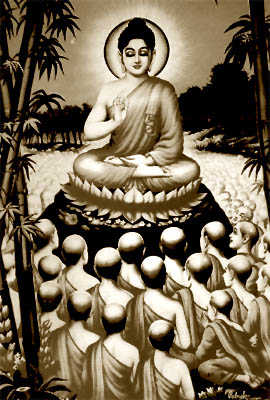

18.佛陀说法

释迦牟尼组建僧团后,常端坐千叶莲花上,向僧众弟子讲经说法。

他所说之法,有佛教的“三皈五戒”,所谓三皈,好皈依佛、皈依法、皈依僧,佛、法、僧为佛门三宝,所谓五戒,即戒杀生,戒偷盗,戒淫邪,戒妄言,戒饮酒食肉。

释迦牟尼宣讲之法,主要有“四谛”,“八正道”,“十二因缘”其大略意思是说,世间存在的一切,都是种种痛苦的现象,即所谓“苦海无边”,造成痛苦的原因是爱欲和贪欲,要想脱离痛苦,必须根除欲望,遵循佛门的正确途径,证入常乐我净的涅槃境界。

另外,释迦牟尼还主张种姓平等,他说:“不应问生处,宜问其所行,微木能生火,卑贱一贤达。”[释迦牟尼的思想,主要见于《阿含经》]

19.佛陀省父

释迦牟尼成道后不久,曾在摩揭陀国王舍城东面的灵鹫山结茅小住,其时摩诃迦叶、舍利弗、目犍连三人正跟随身边,听他说法。这时,他听说父亲净饭王已有病在身,渴念情殷。自思:如今佛道已成,回国省父不会再惹尘障,遂带摩诃迦叶等三人回迦毗罗卫国。

净饭王一听得悉达多王子已成佛归来,不觉大喜,便扶病偕同王后率领群臣出城迎接。亲族百姓,也都焚香献花相迎。

释迦牟尼返回故国后,广宣佛法,许多亲族和百姓,也争相求度。迦毗罗卫国佛教大行,得道者如林。

三个月后,净饭王病逝。释迦牟尼为他举行了火葬之礼,超度他升天,并收拾遗骨,造塔供养,丧事完毕,仍率弟子离开故国。

20.重见妻儿

释迦牟尼回迦毗罗卫国后,他的妻子耶输陀罗携其子罗睺罗也前往恭迎。其时罗睺罗年方七岁,聪明智慧。

国中跪迎佛祖者即罗睺罗、耶输陀罗。另两人为释迦牟尼的堂弟阿难及王宫理发师优波离。

释迦牟尼向他们宣讲佛法,后来也先后度了他们出家。罗睺罗、阿难、优婆离皆修成阿罗汉果,一起成为佛陀的十大弟子。佛陀灭度后,阿难由于听法多,记忆力强,遂诵出佛陀所讲的人生宇宙的实相真理,优婆离亦诵出佛陀为弟子们制定的行持法规,记录下来后,就是佛氏三藏书中的经藏和律藏。

耶输陀罗后来与释迦牟尼姨母摩诃波阇波提一起皈依佛门后,成为最早的比丘尼(尼僧)。

21.采花献佛

释迦牟尼在印度北部游历传教,一日于林中树下静坐,头上光环,巍巍无量,如日月之光,辉映四方。

村中有一贫穷少女,为大家作佣人,她善良贤淑,敬信三宝。当时遥见佛祖,心怀喜悦,苦于无力,不克供养,即去荒野,采集香花鲜果,供献佛陀。

释迦牟尼知道她的心意,面露微笑,发大慈悲心,对她说法,并道:“一切众生,皆当随时随处出至诚心,广植善因。勿以贫贱为忧,勿轻视小的施舍,以为无福。

少女闻法后,心解佛慧,矢志随佛以离尘世诸浊苦,勤苦修身以求解脱。释迦牟尼度她出家,号为妙花。

22.佛化无恼

舍卫国有一人,名叫无恼,身材魁悟,力超壮士,勇猛好斗,从师一婆罗门,有一天,师父唆使他清晨执利刀出门,到中午时,若能杀够一百人,把百只指头穿成指鬘(环状装饰物),饰之就能升天成神。

无恼被惑,若醉若狂,逢人便杀,如狮捕兔,剑到指脱,国内之人,奔走藏匿,不敢外出,释迦牟尼知道后,急忙赶去解难。

这时已近中午无恼捡点手指,已得九十九枚,遍寻人不得,恐错过时间,心中焦躁,恰逢无恼母亲,已做好午饭,怪子不归,出门来寻。无恼心智模糊,欲杀其母,以凑指数。

释迦牟尼赶到,遮到前面。无恼舍母追佛祖,谁知力竭追赶不上。佛祖教化他道:“汝从邪师,伤生害命,造无边罪,岂能妄想成道?”无恼蓦然醒悟,掷刀道傍,五体投地,愧悔不已。后亦随佛出家,永离邪网。

23.佛度猎人

摩揭陀国王舍城外山峦起伏,林木茂盛,极多飞禽走兽。于是许多人操弓持弩,大肆猎杀禽兽。

释迦牟尼心中,众生平等,人类畜生,本无差别。某日见一猎人,射猎飞雁,群雁惊飞,一雁中矢,哀鸣堕地佛祖心中慈悲,化作俗人,抱护伤雁劝告猎人道:”大雁生长川泽湖泊之间,与人无争,有什么罪恶,要受到你诛戮呢?要知道,人若杀生害命以自济活,乃是罪孽深重的业障,若不自拔,报应将如影随形,就在目前。“

猎人听了佛祖之言,感悟悔过,忙取药给雁治伤包扎,并放之于山林,佛祖又点化他道:”慈悲为本不伤众生,博爱济众福常随身。“猎人即皈依了佛陀,愿受佛门五戒,以脱苦厄。

24.驯服醉象

释迦牟尼还有一堂弟,叫提婆达多,也随众出家,他骄傲狠戾,妒忌佛陀,想争夺僧团领导权,分裂佛教,他诱惑摩揭陀国王子阿阇世杀害了崇奉释迦牟尼的父王频婆沙罗,后来又欲加害佛陀,但三次暗害,都不成功。

他们又假意请佛陀入城,暗中在道旁埋伏一头醉象,欲趁机杀踏,释迦牟尼带领五百弟子,往城里而来。百姓恐佛被醉象伤害,站在城头,请佛陀不要过去,醉象却昴头甩动长鼻,直奔佛陀,释迦牟尼毫不畏惧,迎了上去,伸开五指似雄狮怒吼,醉象伏地受法,从此驯服,不敢害人。

后来,阿阇世王觉悟,归佛忏悔。提婆达多党徒离散,众叛孤家寡人,无处容身,气愤而死。

25.收比丘尼

释迦牟尼返家省父后,他的姨母摩诃波阇波提和妻子耶输陀罗都先后皈依了他。同时,有更多的妇女也信奉了佛教,其中有许多希望能加入佛教僧团,释迦牟尼也准许了她们的请求。

他说:“我今分众为四众,在家二众,出家二众。凡是信奉佛教,愿意披剃出家的,男的名为比丘,女的名为比丘尼。这是出家的二众。凡是信奉佛教,不愿出家的,男的名优婆塞,女的名为优婆夷,这是在家的二众。”

本图即为释迦牟尼收女性弟子的情况,傍侧僧人为阿难。

早期的女性佛教徒都乐善好施,忠诚于佛法,并能传教布道。她们为佛教的传播和发展作出了较大的贡献。

26.不蓄金银

“五戒”再加上不观听歌舞,不着华鬘,不坐高广大床,过午不食,不蓄金银财宝,即为佛教的沙弥“十戒”。

释迦牟尼强调人生皆苦,贪爱皆是苦因,钱财是人所贪爱之物,变化无常,终将消失。欲解脱人生痛苦,就应舍去贪爱之物,消除贪欲之贪,这才可能达到没有痛苦的涅槃境界。

图中倒卧地上之人,穿金戴银,广积财宝,贪得无厌,但是财宝并没有给他带来幸福,贪欲只会使他更为痛苦而无片刻的心理安宁。因此,只有虔信佛祖,崇敬三宝,才能登上“佛筏”,从无知,贪欲而痛苦不堪的此岸渡过生命的长河,到达智慧的彼岸。

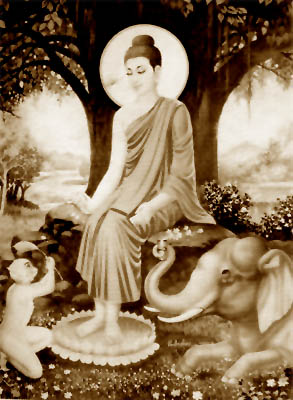

27.象猴得渡

释迦牟尼一日坐在尼连禅河边菩提树下静思,一只猕猴手捧蜜果,一头大象鼻卷竹筒甘泉悄悄跪伏于前,佛祖睁慧眼询问其故。

猕猴答道:”我原居住山麓林中,有亲眷数百,每日攀树摘果自在生活。但王子游猎射杀我辈,伙伴尽皆丧身,我幸攀树枝过溪而免,今剩一身,求佛祖救度。

大象也说:我所居处附近有一恶人,对我象群十分凶狠,陷井捕捉,刀箭杀伤,我为避灾祸逃匿于此,幸遇佛祖,祈求庇护。

释迦牟尼听后,对象猴说道:“伤生害命是佛门第一大戒,滥施强暴的人终将受惩,你们欲要解脱苦厄,须精修磨炼。”说罢遂与象猴同饮甘泉,分食蜜果。象猴大喜,叩拜佛祖,投入尼连禅河,溺水而死,待转世为人,再出家修行,以求解脱。

今河畔林中,佛度象猴处,仍有遗迹可寻。

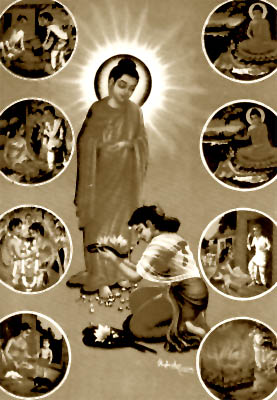

28.普渡众生

①佛陀带领摩诃迦叶等三位弟子到古印度迦尸弥罗国传教。②有一青年名毗阇先,心地善良,当时久旱无雨,他就到旷野撒谷物喂鸟,以此向天祈雨。③毗阇先父母年迈多病,他尽心奉养,非常孝顺。④毗阇先乐于助人,学校的老教师脚部受伤,他热心治疗。⑤毗阇先妻子贤惠,幼子乖巧,家庭和睦幸福。⑥他好学不倦,略有积蓄,就请妻子购回书籍学习,求取真知。⑦毗阇先勤学仁厚,常于夜半起来为饲养的牲畜加添饲料。⑧持之以恒不失善行的毗阇先为佛陀赏识,就吩咐摩诃迦叶前往渡化他。

毗阇先悉听了迦叶尊者种种教诲,明白了许多真谛,遂皈依了佛陀,后来成为著名的在家弟子。

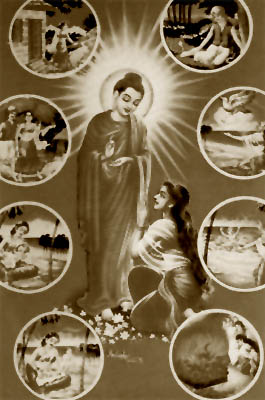

29.佛渡众生(二)

①古印度摩揭陀国某村有一少女名叫优那陀耶,她父母双亡。②她摆设一个小摊,出售水果蔬菜等杂货,由于买卖公平,生意还不错。③后来她与同村青年结为夫妇,婚后感情融洽。④不久她生了一个可爱的孩子,家庭更增添了乐趣。⑤可惜好景不长,丈夫因病去世后,幼子亦即患病身亡。她抱着死去的孩子来到正在菩提树下坐禅的佛陀前祈求超度。⑥佛陀对她讲道:娑婆世界的一切,本性都是“苦”,人生皆苦,生苦,老苦,病苦,死苦,怨苦,别离苦。生活在尘世上,就是生活在“苦”中。⑦优那陀耶回村后,迫于生计,便求助邻里,时逢瘟疫流行,病死之人甚多,人人自顾不及,无力相助.⑧她深感丧夫失子以及人世生活之苦,忆及佛陀的教诲,决心脱离苦海。后来,她精心修行,终成正果。

30.普渡众生(三)

①中印度摩罗拘陀国有位妇女名叫波摩,她与丈夫虽非富有,但感情甚笃。②每逢丈夫在田间忙碌时,波摩忙完家务,总要到田里去帮助他,他们还有两个天真可爱的孩子。③有一天,丈夫去地里后,波摩在海边的树下给小儿子喂乳,大儿子在海滩上嬉戏,心里充满幸福。④但人世间的幸福不会长久,波摩喂完幼儿把他放在树下时,灾难已开始降临了.⑤正在田地收割庄稼的丈夫,被窜出的毒蛇咬了一口,很快就毒发身亡...⑥一只凶猛的兀鹫,忽然从天而降,叼起树下的幼儿,刹那便无影无踪.⑦大海掀起了汹涌的浪涛,卷走了正在海滩的大儿子.⑧短短的一天之内,波摩便失去了丈夫和两个娇儿。她悲痛欲绝,望着正在焚烧丈夫遗体的火焰,深感世间之苦,家破人亡的波摩皈依了佛陀,虔诚地祈求解脱。在佛陀的点化下,她潜心修行,勇猛精进,后来成为有名的佛门女弟子。

31.佛说前生

佛陀有一次向弟子们这样说“以前有一国王叫勒那跋弥,他秉性善良,体察民情,得到百姓爱戴,由于无子,他虔诚祈天帝。不久,王后就给他生下了一个儿子,人称善事太子,太子少时十分聪慧,熟读经书,深明其义理。

他常端坐菩提树下静思,或听僧众诵经讲道,看见过他的人,都说他相貌堂堂,酷似天帝。

一日,他途经郊外,见农夫犁田,便下车试之,随即看见了这样一件事--耕地之时,地中的许多虫蚁被驱出;一只蛤蟆趁机饱餐虫蚁;尔后一条蛇又吞食了蛤蟆;接着一只大雕飞来啄食了那条蛇。

太子看后,感慨不已,心忧不乐。他一面随国师遍访名山,求学寻道,一面劝告父母多做善事,更加体恤民间疾苦。后来,当善事太子到了绀琉璃山时,众多天女手持珠宝,奉献于他。佛陀最后说道:那时的善事太子,就是现在的我啊!勒那跋弥国王就是现在的净饭王,那时的王后就是我母亲摩诃波耶。

32.双林灭度

释迦牟尼八十岁时,一日到了拘尸那伽城外娑罗双树林间,这地方四面各有两株娑罗树,枝枝相对,叶叶相映;中间绿草如茵,上下野花如锦,香气四溢,清幽宜人。

佛陀命阿难在双林中设席铺床,然后头北面面,右肋着席,叠足安卧,中夜之时,他对弟子说完最后的遗教,便默然无声,安祥圆寂。

释迦牟尼双林灭度后,他的出家弟子和世俗弟子们无不泫然流涕,皆纷纷从四面八方赶来,瞻仰佛的遗容,缅怀佛的功德。七日后,由大弟子摩诃迦叶主持了葬礼,在拘尸那伽城天冠寺举火焚化,薪尽火灭,摩诃迦叶取出舍利(高僧遗体焚烧后留下的珠状物),分为八份,用净器装盛,分送八国造塔供养。

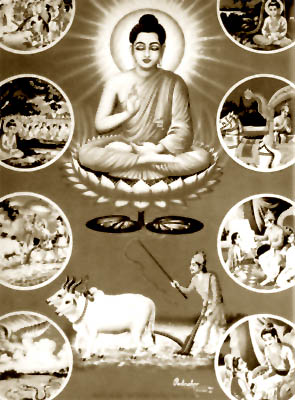

33.佛光普照

释迦牟尼静坐菩提树下得大觉悟后,创立了佛教基本教义,他广收门徒,组建僧团,度人不计其数,总计其一生,说法四十余年,谈经三百余会,功德无量。

自他灭度后,佛教弟子多次聚集,追述他所教的学理,编集成卷帙浩繁的大藏经。

他的生平事迹,也随着佛教在亚洲地区的传播而流传开来,并逐渐被后人赋予神秘的色彩,他本人也被神化为法力无边的佛祖。

我国汉族地区人们习俗上称他为如来佛,如来,是佛的十种称号之一。“如”即“真如”,指佛所说的“绝对真理”,循此真如达到佛的觉悟。“如来者,乘如实道来成正觉,故曰如来。”

大乘佛教认为有许多佛,故如来并不一定专指释迦牟尼。

34.生处塔 在迦毗罗卫国(今尼泊尔南部地区)林微园中。

35.成道塔 在印度摩揭陀国(今印度比哈尔邦境内)善胜道场元吉树下据传,佛陀就是在此悟道的。

36.转法轮塔 在印度波罗奈国(今瓦腊纳西城地区)古仙人住处鹿野苑中据说,佛陀于此地第一次向阿若乔陈如等五人说法,并使他们成为第一批佛教信徒。

37.涅槃塔 在拘夷那国(约今印度联合邦迦夏城地区)力士生地秀林双树间。据传,佛祖就在此处逝世圆寂。