沈 周(1427~1509) 溪山幽游图

设色绢本 镜片 159×77.5cm

与《虎丘图》作于同年的《辋川别业图》卷是此次最为难得的文征明画作。全卷长约九米之多,摹作唐代王维的名作《辋川别业图》,分二十段首位相接,每段上方录有原本王维的题诗一首。虽然文征明谦虚地署款“摹”,当时他所见的王维原作我们也不可而知,不过可以肯定的是,耄耋之年的文征明仅仅是受着王维诗意的引导,创作完全属于自己成熟风格的画意。与大多数文征明的伪作不同,整卷用极为淡雅的设色,以及极为简洁、老练的笔法画就,看上去松动灵趣,从头到尾既没有过分的渲染,也找不到任何一处浪费的笔墨。同时,构图又极为秩序严谨,每段画意全具诗意而来,段与段之间总有微妙的差异,又得以完美地相连在一起,教人佩服。该卷此番露面得益于一户收藏旧家,家中百年间从不以此示人,拱为珍稀。

项元汴小文征明五十五岁,在文征明八十岁左右,项元汴的收藏声誉逐渐崛起。因此,在文征明生命的最后十几年里,项家与文家、以及文氏子弟的往来日趋频繁。文征明、文彭父子曾经帮助项元汴掌眼古画,对他的收藏观念有着不可估量的影响,项元汴则开始收藏文征明的藏品,以及文氏圈子中的画作,项本人可能还是文征明的弟子。《行书 赋花诗卷》正是项元汴收藏的文征明书迹之一。全卷为水仙、玉兰、百合、腊梅、海棠等花卉咏诗十六首,正书于两家颇有交往的年份之间。众所周知,项元汴对喜爱的作品往往钤印数方乃至数十方。此作首尾相加计达七方之多,与之同时代而享此殊荣的作品恐怕不多。除了项氏藏印,此作还在近代被另一位伟大的鉴赏家张珩所珍视。

文征明在去世以前的最晚岁里,尚且笔耕不辍。《行书 游元墓洞庭诗册》书于生命的最后一年间,并谦虚地自署道:“漫书旧作计一十三首,老人久病,书毕而意已倦,非复少壮时也,观者每哂其不工”。细观原作,所用墨色极重,用笔则较平常更无顾忌,提按之处无所遮拦,每行书至末端也不如年轻时候那样注重字与字、行与行之间的经营分配,显得老辣纵横。虽然因为年登大耄,闲窗日课时有率尔之笔,但是绝无衰飒的痕迹。此作不仅从明代起便有传承纪录,清代嘉庆时曾为包虎臣藏品,近代以后归戚叔玉所有,原作还难能可贵地配有清代以前的旧裱。

唐 寅(1470~1523) 临流试琴图 水墨纸本 立轴 50×27cm

著录:1.庞莱臣《虚斋名画录》卷八,民国年间。

2. 《明清中国画大师研究丛书 唐寅》,P189,吉林美术出版社。

说明: 庞元济旧藏。

文征明(1470~1559) 行书 游元墓洞庭诗

纸本 册页(二十八页选十六页) 1558年作 23×12cm×28

说明: 明代魏广衡、清代包虎臣、近代戚叔玉旧藏,高铨题签。

当文征明牙牙学语的时候,吴门的另一位大师祝允明早已是寒窗中的学子。祝允明是明代中期唯一能够与文征明声誉抗衡的书家,甚至在徐渭、王世贞、莫是龙、汪砢玉诸人的笔下,祝的书法是当之无愧的“国朝第一”。因此,要等祝枝山在1527年去世以后,文征明的书艺才趋渐成熟,从而独享大名。可能由于祝允明的相对早逝,以及处世态度上的肆意性情,所留传的书迹要明显少于文征明,如果细心的收藏家想要搜罗特殊的书体或者书风,则难上加难。《草书 前赤壁赋》即是祝允明学作二王书体的少见之作,我们都熟悉,吴门书家的功绩之一便是在广泛学取古人书迹的同时,复兴宋人的书风。沈周、文征明常常取用黄庭坚的结体作书,祝允明则完全融汇黄庭坚的影响,创造出一种全新的行草书风。然而不仅仅局限于黄庭坚,早年的祝允明受到外祖徐有贞的影响,对晋唐各体自然都有所熟悉,文彭甚至说他“无所不学,无所不精”。《行草 前赤壁赋》正是其在书风成熟以后,追溯王羲之、王献之风格的尝试。此作书于一种当时典型的带有云母与块金的熟宣之上,点划从容松动,结体古典而若有节奏,好像是从规矩的法度中参透出豪纵奔逸的气息。同样书于正德年间,由故宫博物院收藏的《书岳阳楼记卷》即是取用同种面目书就,有趣的是,文征明在《停云馆帖》中不断盛赞的祝书《古诗十九首》,也与这种追溯二王的面目颇为相似。

文征明(1470~1559) 行书 赋花诗

纸本 手卷

1556年作 25.5×408cm

说明: 项元汴、张珩旧藏。

祝允明(1460~1526) 陈 楫 草书 前赤壁赋 赤壁夜游图

设色纸本 手卷 1511年作 画:30×116cm 书法:30×280cm

说明: 章保世旧藏并题签。

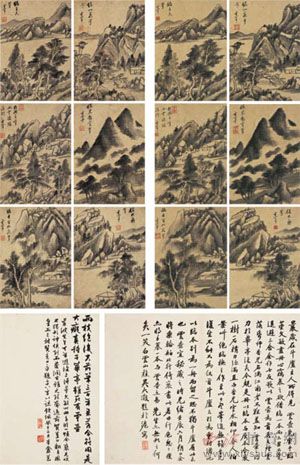

与文征明相仿,董其昌也是在各个领域都影响极深的人物,不过,董在画史、书学上更为超凡的能力,几乎扭转了整个中国文人画的局面,以至于让他的作品,连同着书画史上的许多问题变得扑朔迷离,却又魅力十足。《书画合璧册》体现了董其昌早年逐渐形成成熟面目的过程,大约接近其五十五岁(约1609年)左右的风格。天津市艺术博物馆藏有一套作于同年二月的绢本山水册,从较为松散的、收笔较为飘逸的款书,到繁复的、略微琐碎但层次极为细腻的点画方法,再到较为开放的、几乎冲破画面的经营布局,两册并无二致。只是《书画合璧册》纯用水墨绘就,笔法显得更加随意、更加松动,如同款识中所言,想必是“闲匆漫笔”的自然流露。此册画计八开,每开画边又有对题诗歌一开,所题出于同时。题中所用的仿米书风,又可见故宫博物院所藏的同年作品《行书 范仲淹岳阳楼记卷》后的款识。收藏者孔雩谷是干嘉时候孔子后裔,与当时的金石家如桂馥、吴锡麟、画家罗聘等多有来往。

董其昌(1555~1636) 书画合璧

水墨绢本 册页(十六页) 29.5×24cm×16

说明: 孔雩谷旧藏。

董其昌这种琐碎的笔法和松散的布局在几年以后即得到了彻底的改观。到了1617这一年,可以指出许多可靠的作品使用了极为严谨又干练的画风,以及充满张力、往往向右倾倒的书风。《行书 阴符经》正是其在创作巅峰时期的书作。此作书与厚实的熟纸之上,结体古典而又稍显纤悉,并且只落款识而不钤印。世传董其昌对待自己留存的佳作往往用行楷署款,并不钤印,而作于1617年的数件我们熟知的名作,具不钤印,从取用材料到书体都与此册相近。该作自乾隆年间始曾被查莹、韩荣光、赵光以及吴永收藏,面有吴永题签,尾有韩荣光两跋。此四人都是学董体书法的好手,吴永更是效仿董书三十余年,惟妙惟肖,在晚清民国时候堪称鉴藏董书的专家,并于珂罗版刊印其藏品。

《行书 诗翰》册是董书中最为典型的成熟之作。作品取用底层较厚而蜡层极薄的笺纸,并用极为考究的松烟墨书就。这些上等的材料恰好发挥出董书中最美的特性来:不仅让运笔的轨迹显露无疑,提按的变化,运笔速度的改变,使之相互彰显出一种独特的节奏与韵律。墨与水之间的关系也是调和有加:时而突显出浓墨的神采奕奕,时而借着水的推动行走自如,借着运笔的节奏作出步调一致的层次来。不过,董其昌在面对这样好纸好墨的时候,还是习惯性地越写越放,越写越松,甚至逐渐减少了蘸水的次数,直到发现纸张中的皮造成了过多的枯笔,好像触碰到一种优雅的不逾矩,才赶忙回到公正中署款结笔。此作品相极佳,并留存民国年间的装裱,外敷楠木版一对,由西泠印社的创社“四君子”之一王褆题写签条,正是文人把玩的雅致之物。

董其昌(1555~1636) 行书 诗翰

纸本 册页(三十二页选六页) 31×18cm×32

说明: 王福厂题签。

董其昌(1555~1636) 行书 阴符经

纸本 册页(十七页选六页) 1617年作

书法:26.5×15.5cm×17 跋文:30×18.5cm

说明:吴永题签,韩荣光、赵光、查莹旧藏。

另外有一本更晚年风格的《山水册》,是鉴藏史上颇有趣味的实物。顾澐的山水画在晚清画坛算得上是人所敬仰的,吴大澄、吴昌硕等人皆称赞之。顾澐的画风即是从董其昌学来,而此册竟在六开董画之外,配上顾澐所临的六开。顾氏取用相同大小、相同色泽的旧皮纸,所用的笔色、墨色居然与原作相近得让人难以分辨。难怪吴大澄要在册尾题道:“一树一石精力弥满,直与相光空水相印,令人拍案叫绝,临橅之作至此已登峰造极,虽香光复生不能不为低首”,以至于对其“心窃慕之,欲借临一本,而未果,不觉退避三舍”。之后又有海派书家高邕的题诗,言其“神情俱到,而苍润古雅之致夺过前贤,岂止翻身凤凰而已”,故而“以致敬佩”。在近代以后,董其昌在风格史上的过分强势总是被人诟病,却很少有人真正静下心来看待那些悉心学董的画作,从这个角度看,此册不仅仅是一段晚清交谊的佳话,也可以作为补足董其昌研究的重要材料。

董其昌(1555~1636) 仿古山水 顾 澐(1835~1896) 对临董其昌仿古山水

水墨纸本 册页(十二页) 画心:28.5×20.5cm×12 跋文:33×44cm 33×22cm

说明: 吴大澄、高邕题跋。

张瑞图(1570~1641) 草书 后赤壁赋 绢本 手卷 1625年作 27×350cm

蓝 瑛(1585~1664后) 云壑清声图

设色绢本 立轴 225×90.5cm

说明:萧平题跋。

在董其昌以后的晚明书坛里,帖学的传统依旧发扬光大,同时,晚明的书家开始追求一种震撼淋漓的视觉效果,创造出一幅幅令人癫狂的草书巨轴。并且,从明亡入清的一百年间,辑入书法史上极为微妙的转变——由帖学侧重为碑学。张瑞图可以算作这一系列变化的最开端。现存张瑞图的墨迹大多为五十岁以后所书,在余下的二十数年里,这种风格又几乎是一以贯之的。《草书 后赤壁赋》作于1625年,张瑞图正值五十六岁,处于这种典型草书面貌的最初几年。此作选取较为细腻的绢作画,并施以适量的水分,使得墨色浓淡恰当,颇有些含蓄的古典倾向。所以,与他后来一种用极浓,或者极渴的墨所作的张扬跋扈的风格稍有差别。当然,即便如此,结体本身的锋芒四露还是显露出他特有的紧张、奇巧、充满秩序感的书风。此作自署书于“东湖晞发轩”,即是指张瑞图的家乡。此年中,张瑞图为了规避朝野的倾轧斗争而悉养家中。不过到了第二年,还是不得不为魏忠贤在西湖边的生祠书写碑文,以致于逃不过被《明史》归于“阉党”的命运。这样看来,在1625这一年取用如此含蓄的材料,却又保持其特有的书风,不免使人感到意味深长。

在这场明末清初书法的嬗变之中,王铎是继张瑞图之后最为核心的人物。与张瑞图不同的是,王铎一生中的任何时期都有其标明临帖的书作流传下来,《草书 临张芝冠军帖》即是其中年时期的临帖作品。虽是临帖,实际上却把帖中不足掌心大小的字放成几倍的尺寸,然后置于整条的绫缎之间;不加思索的急速运笔,说明了可能只是背临帖字在脑中的印象。不过,因此而产生的巨大的、连绵不断的结体,却恰好与晋人狂放不拘的性情相符。王铎在政治上曾作二臣,故而常常被后人指责,但是政治上的境遇并不能完全指明书写的风格,王铎反而在仕清以后保持着一种看上去刚正不阿、极具骨架的行书风格。然而,书写此轴时的心情却又不可不提:该年九月(崇祯十三年,即1640年),王铎被授予南京礼部尚书的职位,登上其政治生涯的最高峰,而与此同时,李自成与张献忠分别攻陷陨均、剑州,大明王朝已是处在四面楚歌的境地之中。一个月后,王铎与家人取路暂返家乡孟津,先行的家人却在途中被数千农民起义军包围,王铎立即率领二十五人骑兵突救,竟然成功救出家人,并双双突出重围。可是年迈的长辈毕竟禁不起这样的折腾,父亲在不久后便撒手人寰,母亲也于数月以后病故。此轴即作于崇祯十三年的冬夜,夹于父亲与母亲亡故的时日之间。寒冬腊月的时节,不得不提心吊胆地带着家眷露宿他乡,国家的命运尚且生死未卜,自己即便做得高官,又是如何。

王 铎(1592~1652) 行书 钱起诗

绫本 立轴 1651年作 238.5×44.5cm